编者按

商事调解机制已成为国际上争议解决的一种重要方式,其优势被越来越多商事主体所接受。为对标国际规则、优化营商环境,树立中国商事调解服务国际品牌,“上海经贸商事调解中心SCMC”的【他山之石——国际商事调解动态】专题栏目将围绕国际知名商事调解相关组织、法律法规、调解专家、经典案例等做系列栏目,为我国商事调解的发展积累经验,促进中国商事调解更好融入国际舞台。

本期以介绍《联合国关于调解所产生的国际和解协议公约》(又称《新加坡调解公约》,以下简称《新加坡公约》)为主题,包括《新加坡公约》的出台背景、具体内容、专业观点及拟定《新加坡公约》的联合国国际贸易法委员会。欢迎关注商事调解的专业人士积极投稿,我们将统一汇总并发布。

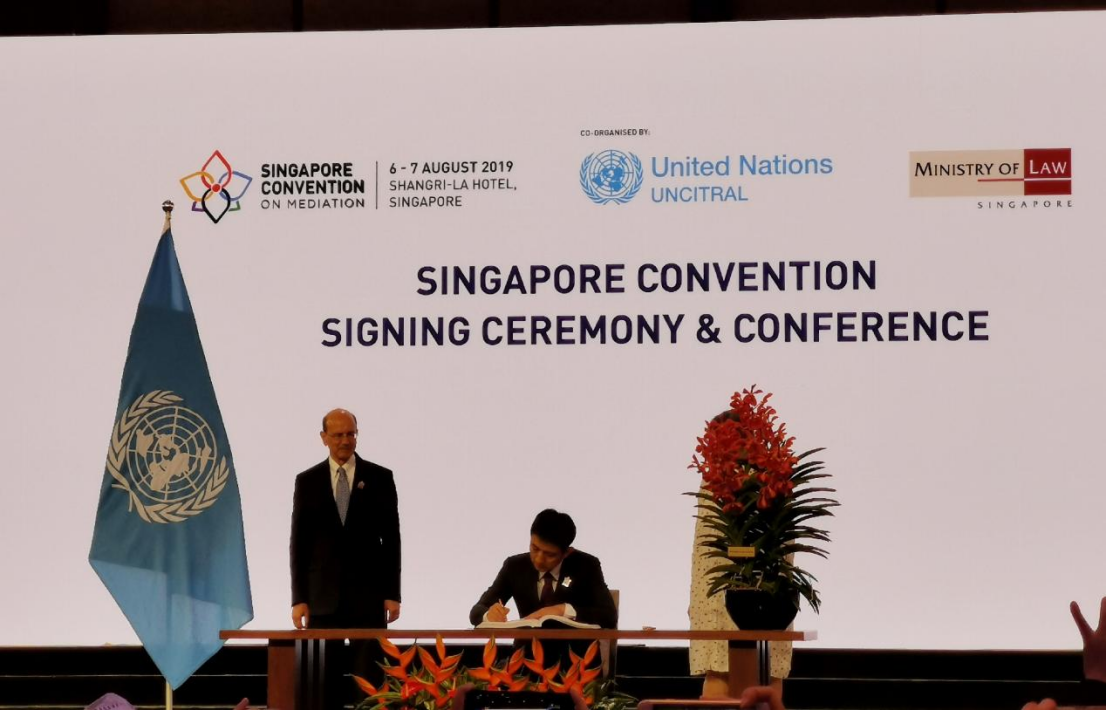

2018年6月27日联合国国际贸易法委员会第51届会议通过了《联合国关于调解所产生的国际和解协议公约》,《新加坡公约》是由联合国国际贸易法委员会历时四年研究拟订,旨在解决国际商事调解达成的和解协议的跨境执行问题。2018年12月20日第73届联合国大会通过《新加坡公约》,2019年8月7日包括中国在内的46个国家受权代表在新加坡签署了《新加坡公约》,因在新加坡开放签署,故又称《新加坡调解公约》。2020年9月12日《公约》生效。截止至今,包括中国、美国、印度、新加坡等在内的55个国家和地区签署了这一公约。

(联合国国际贸易法委员会官网可查看《公约》全文)

《新加坡公约》的签署生效,与海牙国际私法会议于2019年7月2日谈判通过的《承认与执行外国民商事判决公约》(简称《海牙公约》)和1958年6月10日的《关于承认及执行外国仲裁裁决公约》(简称《纽约公约》)一道,拉动了国际争端解决机制的三驾马车——调解、诉讼和仲裁,国际和解协议、外国判决、外国裁决均有可跨境执行的国际公约作为依据。

我国虽已签署该公约,但相关立法及司法实践与其核心要求尚有差距,还包括国际调解协议在我国尚无可执行性、个人调解制度尚未建立以及商事调解的执行理念有待转变等问题。我国作为第一批的46个国家和地区签署了公约,但其正式生效仍有待于全国人民代表大会的批准。

(中国商务部部长助理李成钢代表中国签署公约)

本期专业观点将对布鲁克林法学院Butlien Robert的文章《新加坡调解公约:商事调解的美好新世界》进行节选,文章收录于联合国国际贸易法委员会图书馆,作者曾任布鲁克林法学院替代性争议解决荣誉协会(ADRHS)主席,作为带队老师,该校参加的第16届国际商会国际商事调解大赛荣获第四名。全文可点击查阅https://unov.tind.io/record/72347。

(一)合同法和其他程序

即使已有一份有约束力的合同,通过调解解决国际争端仍可能是一个复杂的过程。各国没有统一的商事调解协议执行方式,大多数国家默认的方法是提起合同法索赔诉讼。例如,受害方可以提出违约索赔。为此,“必须根据调解达成的协议,即合同,并根据调解达成协议中规定的争议解决机制,对违约方提出索赔。”然而,通过调解解决合同纠纷并不理想,因为“合同(根据调解达成的协议)是双方当事人最初探讨的内容,以另一种姿态再次提起合同诉讼并不是双方当事人在进行调解时所考虑的。”

一些国家有执行调解条款的特殊司法程序,如美国的同意法令,百慕大和印度关于执行的规定和司法公证。各国通过仲裁促进调解协议的执行也变得越来越普遍。例如,根据印度的《仲裁和调解法令》,当事方签署的有效和解协议具有“如同仲裁庭作出的仲裁裁决一样的地位和效力”。

然而鉴于国际统一的缺乏,国际商事调解执行机制的必要性已得到充分认可。国际律师协会调解委员会总结了2006年关于调解的调查结果,指出“在国际调解中,和解协议的可执行性通常最为重要”……“国际调解中可能更需要增援,因为如果协议无法执行,跨境诉讼可能会非常昂贵和困难。”

(此处省略中间部分)

(四) 《新加坡调解公约》概述

《新加坡公约》被认为是对阻碍使用调解解决国际争端的最好解决办法:“如果调解解决协议的一方不履行其义务,非违约方必须诉诸诉讼、仲裁或解决协议设想的任何其他方法,像执行任何其他合同义务一样执行协议。”《公约》确保了当调解协议的一方位于《公约》的一个缔约国境内时,它可以该调解协议来证明争议已经得到解决。为实现这些目标,《公约》首先将“调解”定义为:“不论使用何种称谓或者进行过程以何为依据,指由一名或者几名第三人(“调解员”)协助,在其无权对争议当事人强加解决办法的情况下,当事人设法友好解决其争议的过程。 ”

在这一广泛适用的定义范围内,公约适用于通过调解达成并以书面形式订立的国际调解协议。在下列情况下,和解协议是“国际性的”:

(a) 和解协议至少有两方当事人在不同国家设有 营业地;或者

(b) 和解协议各方当事人设有营业地的国家不是:

(i) 和解协议所规定的相当一部分义务履行 地所在国;或者

(ii) 与和解协议所涉事项关系最密切的国家。

然而,即使在国际范围内,《公约》也不适用于与家庭法或就业法有关的和解协议、可作为法院判决执行的和解协议以及可作为仲裁裁决执行的和解协议。

《新加坡调解公约》在其执行机制第3条中也使用了强烈、明确的语言。第3条规定,如果协议是国际性的并通过调解解决,公约缔约方“应按照本国程序规则并根据本公约规定的条件执行和解协议”。按照这种强制性执行的语言,第5条规定了拒绝给予救济的若干有限、具体的理由。第五条第1款(a)项至第五条第1款(d)项规定了类似合同的抗辩。第5条第1款(e)和(f)项用于对调解员不当行为进行辩护。第五条第2款(a)项提出了“公共政策”的抗辩,最后,第五条第2款(b)项提出了“无法通过调解解决的标的物”的抗辩。虽然不是明确的抗辩,但第6条允许法院和仲裁庭在有并行申请或索赔的情况下裁定索赔。

世界各地经济相互依存度日益提高,建立更完善的法律框架以便利国际贸易和投资的重要性得到广泛承认。联合国大会通过其1966 年12月17日第 2205 (XXI) 号决议设立的联合国国际贸易法委员会 (一下简称“贸易法委员会”),通过拟订并促进使用和采纳一些重要商法领域的立法和非立法文书,履行促进国际贸易法逐步统一和现代化的任务,从而在建立该框架方面发挥着重要作用。文书经由涉及各种参与者的国际谈判达成,参与者包括贸易法委员会成员国、非成员国和受到邀请的政府间组织和非政府组织。由于该过程具有很强的包容性,这些法规得到广泛接受,为不同法律传统和处于不同经济发展阶段的国家提供了适当的解决办法。涉及领域包括:争议解决、国际合同惯例、运输、破产、电子商务、国际支付、担保交易、采购和货物销售。在设立之后的许多年里,贸易法委员会被视为联合国系统在国际贸易法领域的核心法律机构。

Q:贸易法委员会的任务是什么?

A:联合国国际贸易法委员会(贸易法委员会)(1966年成立)是联合国大会的一个附属机构,基本任务是促进国际贸易法的逐步协调和统一。贸易法委员会自设立以来编写了种类繁多的公约、示范法和其他文书,内容涉及规范贸易交易或商法中对国际贸易有影响的其他方面的实体法。贸易法委员会每年举行一次会议,一般是在夏季,在纽约和维也纳轮流举行。

Q:“协调”和“统一”国际法的含义是什么?

A:“协调”和“统一”国际法是指建立和采用可促进国际商务的法律的过程。国际商务可能因缺乏可预测的规范法律或因过时的法律不适合商业惯例等诸多因素而受到妨碍。联合国国际法委员会查明这些问题,然后精心制定可使法律制度不同以及经济和社会发展水平不同的国家接受的解决办法。

从概念上来说可把"协调"视为一种修改国内法律以提高跨国界商业交易可预测性的过程。而"统一"则可被视为各国采用关于国际商业交易特定方面的共同法律标准。示范法或立法指南是为协调国内法而制定的范本,而公约则是在国际一级各国为统一法律而采用的一种国际文书。贸易法委员会工作所产生的法规包括公约、示范法、法律指南、立法指南、规则以及惯例说明。实际上这两个概念是密切相关的。

Q:谁参与起草贸易法委员会的法规?

A:贸易法委员会法规案文由联合国国际贸易法委员会提出、起草和通过,委员会由60个选举产生的代表各个地域的成员国组成。起草过程的参与者包括委员会成员国及其他国家(称为"观察员国"),另外还有有关的国际政府间组织和非政府组织。

Q:有多少国家是贸易法委员会的成员?

A:联合国大会由联合国的所有会员国组成,而贸易法委员会则同大会的大多数附属机构一样,为便于进行审议,成员资格仅限于少数国家。贸易法委员会最初由29个国家组成;1973年扩大到36个国家,2004年又扩大到60个国家。成员组成代表了不同地域以及世界上的各大经济和法律体系。委员会成员选举产生,任期六年,每三年有半数成员任期届满。

Q:委员会代表了哪些区域组?

A:委员会代表了五个区域组:非洲国家、亚洲国家、东欧国家、拉丁美洲和加勒比国家、西欧及其他国家

Q:贸易法委员会是否属于世界贸易组织(世贸组织)?

A:不属于。贸易法委员会是联合国大会的一个附属机构。贸易法委员会秘书处是联合国秘书处法律事务厅的国际贸易法司。而世界贸易组织(世贸组织)是一个独立于联合国的政府间组织。

世贸组织处理的问题与贸易法委员会处理的问题不同。世贸组织处理的是贸易政策问题,例如贸易自由化、消除贸易壁垒、不公平的贸易惯例或其他通常与公法有关的类似问题,而贸易法委员会处理的则是适用于国际交易中私人当事方的法律。因此,贸易法委员会不涉及反倾销、反倾销税或进口配额等"国家对国家"的问题。

更多信息有关贸易法委员会,可点击查阅《贸易法委员会指南:联合国国际贸易法委员会基本情况》(https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/zh/12-57490-guide-to-uncitral-c.pdf)

安娜·茹班·布雷女士(Anna Joubin-Bret)是贸易法委员会秘书长和联合国法律事务厅国际贸易法司司长,该厅是贸法会的实务秘书处。自1966年联合国大会成立以来,她是委员会的第九任秘书长,对《新加坡调解公约》的拟定与签署发挥了重要推动作用。

安娜女士于2017年11月24日起作为贸易法委员会第九任秘书长开始履职,期间持续在国际投资领域展开研究,包括国家与投资者之间的争端解决体系建设、国际投资纠纷上诉机制、全球投资政策等,有关作品包括Reshaping the Investor-State Dispute Settlement System(2016),Why we need a global appellate mechanism for international investment law(2017),G20 Guiding Principles for Global Investment Policy-making(2019)等。

在被任命之前,安娜女士在巴黎专门从事国际投资法和投资争端解决工作,专注于在国际投资争端中担任顾问、仲裁员和调解员,并在ICSID、贸易法委员会和国际商会的几起争端中担任仲裁员。2011年之前,安娜女士担任联合国贸易和发展会议(贸发会议)高级法律顾问长达15年,编辑和撰写了关于国际投资法的开创性研究和出版物,特别是贸发会议IIA系列的续集,并在2015年与Jean Kalicki共同编辑了一本关于投资者与国家争端解决改革的书。

【基本案情】

2011年,上海某区某镇政府(简称某镇政府)依据上海市安全生产监督管理局于2009年11月19日发布的《关于制定2010年危险化学品生产储存企业布局调整计划的通知》(沪安监管危化[2009]182号),要求德国某知名化工企业(简称德国公司)关停并且搬离现有厂址,双方就转产搬迁补偿事宜产生了纠纷。

德国公司曾与某镇政府某村委会签订土地使用权转让协议,其中约定德国公司对土地使用权的使用期限是50年,并已支付相应土地使用费用对价。至收到搬迁通知之日,德国公司对该土地已使用11年余,剩余未使用年限约38年。德国公司与某镇政府就停产搬迁的补偿、产业结构调整节能减排补助资金、以及土地使用权补偿金额进行多次交涉,但未能协商一致。德国公司拟寻求具有权威性、公信力的专业调解机构介入,就上述停产搬迁补偿事宜所发生的争议进行调解,为此找到上海经贸商事调解中心(以下简称调解中心)提出调解申请。

【调解经过】

本案各方自行沟通已耗费一年半时间,德国公司耐心已尽,适逢时任德国总理默克尔访华,德国公司欲通过大使馆外交途径反映解决本纠纷,将民事纠纷上升为外交纠纷。调解中心收到德国公司提出的调解申请后,详细了解了该纠纷的起因经过,第一时间拜访了某镇政府相关处室负责人,就某镇政府是否同意调解进行斡旋。面对本案争议主体的复杂性以及政府因情势变迁,进行政策调整而产生的行政行为与民事行为之间的权益冲突,如何有效梳理纠纷,厘清调解思路,既帮助外资企业在沪投资能够顺利进行,又能为政府排忧解难,成为衡量上海调解机构专业水准的重要体现。调解员根据本案实际情况,采取背对背单方会谈、与双方进行沟通等方法,快速锁定了本案争议焦点,重点针对双方调解方案之间的差异进行协商。

调解伊始,某镇政府相关部门坚持认为本案系其行政行为而非平等主体之间的民事行为,在土地使用权补偿金额方面,以退还德国公司当时提交土地使用转让费作为补偿,但十多年前的价款已经无法满足日益增长的土地溢价。调解员精准帮助某镇政府剖析了本案的利弊,帮助其看清自己在参与市场行为时民事主体的身份、民事行为的违约责任以及今后的诉讼风险,并提出上海国际化大都市的综合治理能级和优化营商环境的态度应体现在各个方面,该意见最终得到了某镇政府的采纳,通过第三方评估德国公司转迁搬迁的费用,双方确定了补偿费用与搬迁周期。最终历时一年半的纠纷在三个月调解期限内得到完满解决,双方均得到了自己最满意的方案,避免了一起潜在的外交纠纷,真正实现了“在商言商,和合共赢”的双赢结果。

【典型意义】

本案涉及外商投资转产搬迁,以及政府作为平等地位的民事主体参与市场行为,后因新政策的出台而发生情势变更产生的矛盾纠纷,是上海“四个中心”建设过程中具有代表性的外商投资纠纷。

相比传统的诉讼与仲裁,调解已成为纠纷化解的主流方式,具有过程保密、程序高效、费用经济、机制灵活的特点,已成为外商投资企业的首要选择。调解程序中设置的单方会谈与双方会谈环节相结合,为当事人创造了充分沟通、打开困局、激发各方当事人寻求最佳方案的机会。专业的商事调解员贯穿始终的中立、保密、利益冲突回避原则,不仅有效防范涉及企业商业秘密的泄露,对于企业商誉与政府公信力的维护亦具有不可替代的作用。特别是《新加坡调解公约》出台实施后,专业调解对于解决国际商事纠纷更是有了世界公认的效力认可与执行保障。

虽然该案距今已十年有余,但本案的顺利解决,见证了上海这座国际化大都市构建多元纠纷解决机制对优化上海营商环境起到的积极作用。外商企业对于中国的改革开放、上海的招商引资,城市建设都具有巨大贡献,如何创设一套与国际通行规则接轨,符合全球发展趋势的纠纷解决机制,更好地服务外商投资企业、各类跨境商事主体之间争端化解,是考验上海国际化程度、现代化治理能级的重要指标。调解中心也正是顺应这一潮流应运而生,创造了多元纠纷解决机制在上海的实践成果,并赋予了专业商事调解新的生命力。随着中国经济高质量发展,外商投资企业对于国际化、专业化的纠纷解决的需求将不断增加,调解中心所创设的中欧、中美国际商事联合调解机制已为回应外商投资企业纠纷的需求铺平了道路,做好了充分的准备。

【评论与建议】

诚邀您对本期他山之石——国际商事调解动态进行评价或提出您的宝贵意见,我们将进行收集与改进,感谢您的关注!

地址:上海浦东新区滨江大道2525弄5号A幢

电话:+86 21 50151868

Email:info@scmc.org.cn